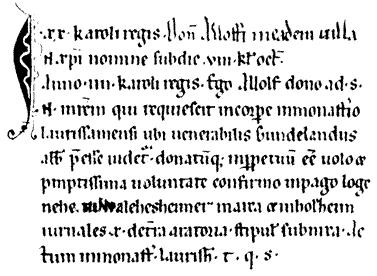

erste urkundliche Erwähnung

Die erste urkundliche Erwähnung der Ardeck, in der auch bereits auf eine Vorläuferburg hingewiesen wird, finden wir in der berühmten Chronik des Tileman Ehlen von Wolfhagen aus dem Jahre 1395. Auf diesem Dokument gründen alle späteren Erwähnungen der Burg Ardeck.

Betrachtet man die Geografie des heimatlichen Raumes, so finden wir eine für den Burgen- und Schlossbau gut geeignete Mittelgebirgslandschaft, ein Gebiet, das außerdem von wichtigen traditionellen Verkehrsadern durchzogen ist. So ist es nicht verwunderlich, dass auch bei uns die regionalen politischen Mächte des Mittelalters ihre Herrschaftsbereiche durch Burgen schätzten und abgrenzten.

Betrachtet man die Geografie des heimatlichen Raumes, so finden wir eine für den Burgen- und Schlossbau gut geeignete Mittelgebirgslandschaft, ein Gebiet, das außerdem von wichtigen traditionellen Verkehrsadern durchzogen ist. So ist es nicht verwunderlich, dass auch bei uns die regionalen politischen Mächte des Mittelalters ihre Herrschaftsbereiche durch Burgen schätzten und abgrenzten.

Da die Ardeck, wie viele mittelalterliche Burgen, nur noch als Ruine erhalten ist, lässt sich ihr ursprüngliches Erscheinungsbild kaum noch rekonstruieren.Auch der innere Aufbau und die Raumnutzung lassen sich nicht mehr exakt erschließen. Hausratsinventare sind nicht mehr erhalten.

Da die Ardeck, wie viele mittelalterliche Burgen, nur noch als Ruine erhalten ist, lässt sich ihr ursprüngliches Erscheinungsbild kaum noch rekonstruieren.Auch der innere Aufbau und die Raumnutzung lassen sich nicht mehr exakt erschließen. Hausratsinventare sind nicht mehr erhalten. Beide Türme sind in Vollmauerwerk ausgeführt. Ihr im rechten Winkel anstoßender Ostflügel ist 6,50m lang und schützt den in einer einspringenden Ecke liegenden Torbau, über dessen spitzbogiger Toröffnung sich noch ein Tragstein eines Gusserkers befindet. In diesem Ostflügel führt eine Treppe im Innern der Mauer auf den Wehrgang der Schildmauer.

Beide Türme sind in Vollmauerwerk ausgeführt. Ihr im rechten Winkel anstoßender Ostflügel ist 6,50m lang und schützt den in einer einspringenden Ecke liegenden Torbau, über dessen spitzbogiger Toröffnung sich noch ein Tragstein eines Gusserkers befindet. In diesem Ostflügel führt eine Treppe im Innern der Mauer auf den Wehrgang der Schildmauer. Der rechtwinklig abknickende Westflügel der Schildmauer ist 3m lang.

Der rechtwinklig abknickende Westflügel der Schildmauer ist 3m lang.

Da der Transport der Baumaterialien für den mittelalterlichen Baubetrieb eine sehr aufwändige und kostspielige Angelegenheit war, benutzte man vorzugsweise die am Ort vorkommenden Materialien.Das lässt sich auch sehr gut an den Bauausführungen der Burg Ardeck nachweisen.

Da der Transport der Baumaterialien für den mittelalterlichen Baubetrieb eine sehr aufwändige und kostspielige Angelegenheit war, benutzte man vorzugsweise die am Ort vorkommenden Materialien.Das lässt sich auch sehr gut an den Bauausführungen der Burg Ardeck nachweisen. Die statische Verbindung der Schildmauer mit der Ringmauer wird an der Nordwest-Seite durch sieben große Kalksteinplatten hergstellt, die im Abstand von 1,10 Meter in die Mauerkante eingebaut sind. Zum Transport der Baumaterialien benutzte man im Mittelalter vierrädrige Blockwagen oder zweirädrige Kippwagen, die von Pferden oder Ochsen gezogen wurden.

Die statische Verbindung der Schildmauer mit der Ringmauer wird an der Nordwest-Seite durch sieben große Kalksteinplatten hergstellt, die im Abstand von 1,10 Meter in die Mauerkante eingebaut sind. Zum Transport der Baumaterialien benutzte man im Mittelalter vierrädrige Blockwagen oder zweirädrige Kippwagen, die von Pferden oder Ochsen gezogen wurden. Nach Binding / Nussbaum, “Mittelalterlicher Baubetrieb” waren seit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts bis zu den achtziger Jahren des 14. Jahrhunderts Auslegergerüste üblich, zu denen dann die Stangengerüste kamen.

Nach Binding / Nussbaum, “Mittelalterlicher Baubetrieb” waren seit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts bis zu den achtziger Jahren des 14. Jahrhunderts Auslegergerüste üblich, zu denen dann die Stangengerüste kamen.

Am Außenmauerwerk ist der Kalkmörtelputz an einigen Stellen noch großflächig erhalten, was für die Güte des verwendeten Materials und die handwerkliche Qualität spricht.Bei dem Außenputz handelt es sich um sogenannten “Berapp”, darunter versteht man hier grobkörnigen Kalkmörtel, der angeworfen und dann zum Teil wieder mit der Kelle weggenommen wird.

Am Außenmauerwerk ist der Kalkmörtelputz an einigen Stellen noch großflächig erhalten, was für die Güte des verwendeten Materials und die handwerkliche Qualität spricht.Bei dem Außenputz handelt es sich um sogenannten “Berapp”, darunter versteht man hier grobkörnigen Kalkmörtel, der angeworfen und dann zum Teil wieder mit der Kelle weggenommen wird.

An den Innenwaenden des Bergfrieds ist der Lehmputz fast noch vollständig erhalten, teilweise sogar noch mit dem Kalkanstrich.

An den Innenwaenden des Bergfrieds ist der Lehmputz fast noch vollständig erhalten, teilweise sogar noch mit dem Kalkanstrich.

Dr. Martin Naurath

Dr. Martin Naurath Wappen der Marie Auguste von Ardeck,

Wappen der Marie Auguste von Ardeck,